今天是抵达疏勒县的第28天。清晨推开窗,远处的天山积雪泛着淡金色的光,教室里飘来孩子们晨读的维吾尔语童谣,混着烤馕的香气——这些曾经陌生的声音与气味,如今已成了我生活里最踏实的背景音。

一个月前的局促仿佛还在眼前:手忙脚乱地比划着解释数学题,被方言和普通话的“混战”急出满头汗,甚至因为听不懂学生偷偷议论我的口音而沮丧……而现在,我竟能笑着用刚学会的维吾尔语调侃他们的作业:“艾力,你的‘五道题三道空’,是想让我帮你填吗?”教室里顿时炸开一片嬉闹。

适应是一场温柔的拉锯战。我学会用更慢的语速讲课,把知识点揉进放羊、打馕的生活场景;课间和孩子们跳“麦西来甫”,手腕上的铃铛和他们撞得叮当响;甚至跟着校长去巴扎采购教具时,也能熟练地砍价了——这里不再是我“奉献”的远方,而是我与55个孩子共同生长的土壤。

当资源匮乏成为常态,创造力反而野蛮生长。没有多媒体设备?我和学生用黏土捏成立体几何模型,用树枝在沙地上画函数图像;语言障碍太大?我们发明了“手势解题法”,击掌代表“正确”,跺脚示意“重算”,课堂竟成了热闹的舞蹈课。最让我骄傲的是“故事数学”计划:让每个孩子用家乡的传说编数学题。热依麦写道:“爷爷的葡萄架结了100串葡萄,小鸟偷走三分之一,巴郎子们摘走一半,剩下的够不够给全班每人分两串?”——那一刻,数字在他们眼里有了温度。

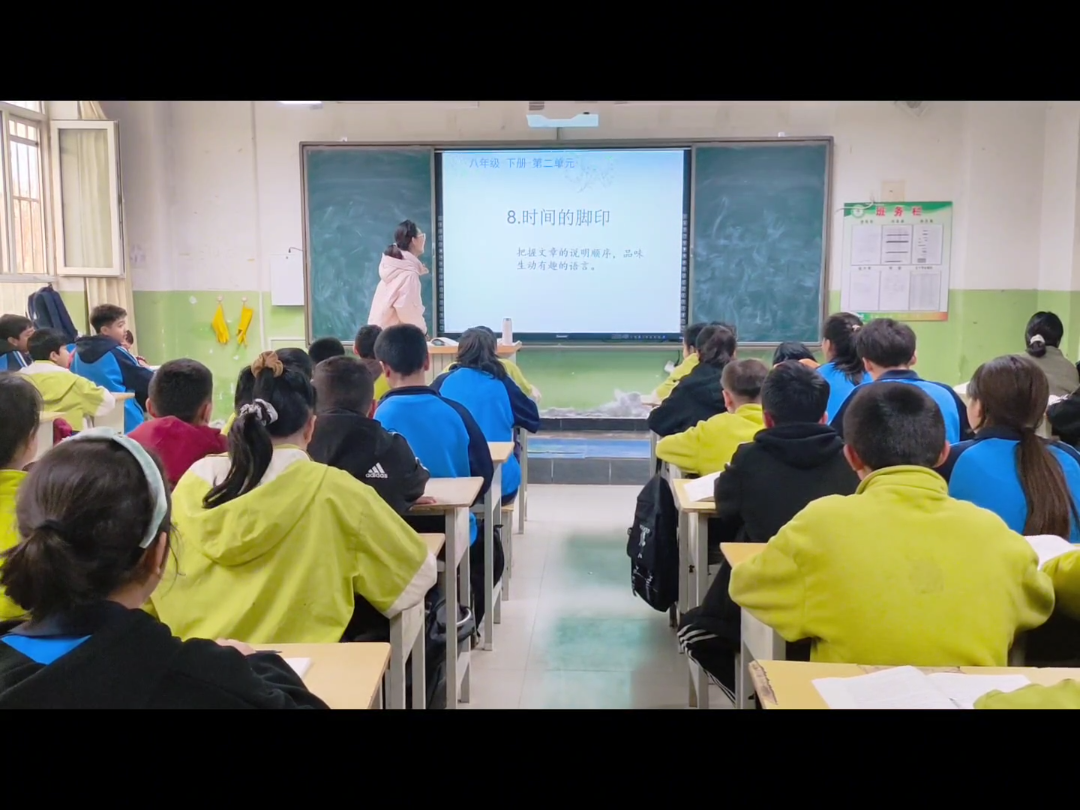

但下周二的公开课像块石头压在心头。领导要来听课,教案反复修改到第十版仍觉得“不够完美”。深夜备课到凌晨,突然停电,我摸黑坐在客厅里发呆。月光斜斜地照在电脑微弱的屏幕上,恍惚听见阿依努尔说过:“老师别怕,你讲错了我们就举手假装提问呀!”这群小机灵鬼早把我的焦虑看在眼里。

打开手机电筒继续备课,光影晃动间忽然明白:或许真正的教育从来不需要“完美课堂”。在这片土地上,我和孩子们早已用笨拙却真诚的方式,让知识像坎儿井的水一样,悄无声息地浸润了彼此的生命。

合上日记本前,瞥见窗台上不知谁放的杏干和小纸条:“老师,下周二的课我们会把小手举得高高的!”疏勒的夜风裹着杏香拂过纸页,我想,这就是答案。